Bourgogne franque

Cet article concerne le duché féodal. Pour les autres significations du nom Bourgogne, voir Bourgogne.

814–898

| Statut | Commandement militaire

|

|---|---|

| Capitale | Chalon-sur-Saône |

| Religion | Catholicisme |

| vers 814 | Création |

|---|---|

| 843 | Traité de Verdun, fin du royaume de Bourgogne, division en deux du territoire |

| 898 | Création du Marquisat de Bourgogne |

| 918 | Création du duché de Bourgogne |

Entités précédentes :

- Premier royaume de Bourgogne

Entités suivantes :

modifier - modifier le code - voir Wikidata (aide)

La Bourgogne Franque appelé aussi Bourgogne royale[1] est l'une des quatre divisions territoriales du premier royaume de Bourgogne, crées vers 814, caractéristiques de l'administration carolingienne. Il survit à la mort du royaume comme entité administrative dans la Francie occidentale. La Bourgogne franque survit jusqu'en 898 avec la création du marquisat de Bourgogne pour Richard de Bourgogne. Cette entité donnera ensuite naissance à la fin du IXe siècle au duché de Bourgogne. Sa capitale était Chalon sur Saône[2].

Limites géographiques

La Bourgogne franque incluait[3]:

- Approximativement l'ancienne région de Bourgogne

- Le nord-ouest de l'actuelle Haute-Saône, rive nord de la Saône avec Champlitte et Fouvent

- La moitié sud-ouest du département de la Haute-Marne (avec Langres et Chaumont).

- Le nord-est de l'actuel département de l'Allier avec Moulins

- La majorité de l'actuel département de l'Aube avec Troyes

- Le sud-est du Loiret sur la rive nord de la Loire jusqu'a Gien

- Le sud-est du Cher, quelques commune le long de la Loire

Aux Origines: le royaume des Burgondes

Le royaume des Burgondes (Regnum Burgundionum), doit son nom au peuple burgonde, venu s’installer en 443 sur les bords du lac Léman en Sapaudie. Gondebaud (mort en 516) et son fils Sigismond (roi en 516-523) sont les souverains les plus marquants de ce royaume. À son apogée, ce royaume occupa un espace considérable : il trouvait ses limites, au nord à Langres, au midi Marseille voire même Perpignan en 508. À l’ouest il s'étendait jusqu’à Gien, et au nord-est jusque sur les bords du lac de Constance. Son existence fut éphémère : de 444 à 534. Les visées franques de Clovis Ier, en 500 ou 501, furent poursuivies par ses fils, Clodomir, roi d'Orléans, lors de plusieurs campagnes militaires qui se sont déroulées entre 532 et 534, Childebert, roi de Paris, et Clotaire, roi de Soissons, qui finissent par mettre un terme au Royaume burgonde.

La futur Bourgogne franque est conquise par les Burgondes vers 476. Mais sous les Burgondes, il n'y a pas encore la partie champenoise ni le Sénonais qui seront adjointe plus tard sous le premier royaume de Bourgogne. En 501 L'Auxerois est conquis par les Francs et détaché du reste de la futur Bourgogne. Elle n'y retournera qu'en 534.

Le royaume de Bourgogne

Les Mérovingiens intègrent le Royaume burgonde aux différents royaumes mérovingiens mais lui conservent son individualité. Ses frontières sont néanmoins élargies[4]. Lui sont adjoint:les futurs provinces de l'Orléanais, du Berry, le Senonais, la moitié ouest du Bourbonnais, l'actuel département de l'Aube avec Troyes, le sud et l'est de l'actuelle Ile de France[5]. La Provence est également ajoutée mais sans le secteur d'Aix en Provence, dévolue à Sigebert[6],[7].

La Burgondie apparaît toujours comme une entité géopolitique, au même titre que la Neustrie et l'Austrasie, les Mérovingiens y installent un roi dont les plus connus furent Gontran, et Dagobert. Si la capitale du royaume demeure à Orléans jusqu'au début du VIIIe siècle, c’est à Chalon-sur-Saône, mieux situé, que Gontran et les souverains suivants résideront le plus souvent[8]

Le royaume de Bourgogne cesse d'apparaître en tant qu’entité géopolitique avec les Carolingiens et va se rétrécir. Elle perd quasiment toutes les adjonctions des mérovingiens, plus la Bourgogne alémanique, la moitié nord de l'actuelle Suisse alémanique. Des ajouts du VIe siècle, seuls les secteurs de Troyes et de Sens restent encore bourguignons.

Le vaste territoire de l’ancien regnum Burgundiæ est réparti par Charles Martel en quatre commandements, ayant chacun son gouverneur :

- une Bourgogne provençale ou Arlésienne, (Comté de Provence, Vivarais, comté de Forcalquier et marquisat de Provence)

- une Bourgogne cisjurane ou viennoise, (Du Forez au Briançonnais)

- une Bourgogne transjurane (De la Haute Savoie au comté de Bourgogne)

- une Bourgogne franque[9]. (De Moulins à Troyes, futur duché de Bourgogne)

Les partages successifs du royaume entre les héritiers détruisent l'unité de la monarchie que Charlemagne et ses aïeux avaient construite. Le traité de Verdun met fin à l'unité de l'empire de Charlemagne et achève l'existence ce premier royaume de Bourgogne. La mutilation que le traité fait subir à la Bourgogne donne naissance, à l’ouest de la Saône, à la Bourgogne franque[10] qui va aboutir au duché de Bourgogne, et à l’est et au sud de cette rivière, à une Bourgogne impériale, lot de l’empereur Lothaire, dont le territoire formera le royaume d'Arles.

Le système carolingien

En l’an 800, Charlemagne instaure un ordre nouveau où dignitaires laïcs et évêques doivent être soumis au pouvoir central[11]. Le fonctionnaire impérial ou comte palatin est doté d’amples pouvoirs administratifs sur un pagus, terme qui désigne une subdivision d'anciens territoires héritée de l'occupation romaine.

Si l'Église maintient l'unicité de ses diocèses, les anciennes civitas se retrouvent alors partagées entre plusieurs comtes régnant parfois sur plusieurs pagi qui peuvent eux-mêmes être redivisés en plus petites entités : centaine, vicairie et ban. Le pays de Bourgogne se retrouve aussi divisé en pagi gouvernés par des comtes ou évêques.

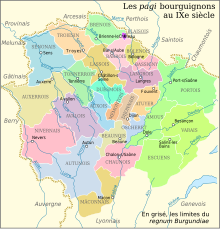

Les pagi de la Bourgogne franque

- l'Atuyer jadis appelé Attouar ou pagus Attoariensis recouvrait le territoire des Lètes[ hattuaires installés par Constance Chlore à la fin du IIIe siècle sur cette partie du territoire des Lingons dépeuplée par les ravages des Alamans et la peste[12]. Délimité par le Langrois au nord, le Dijonnais à l'est, l'Oscheret au sud et la Saône à l'est il correspondait approximativement au canton de Mirebeau-sur-Bèze. Fouvent-Saint-Andoche est citée vers 990 comme l'une des capitales du pagus.

- l’Autunois ou pagus Augustodunensis, est rattaché à la cité gallo-romaine d’Augustodunum, nom antique d’Autun fondée par Auguste vers 15 av. J.-C. pour remplacer l'oppidum de Bibracte comme capitale des Éduens. C'était alors le nœud d’un imposant réseau routiers de quatorze voies dont deux importantes, la voie dite d'Agrippa, de Lugdunum à Gesoriacum par Chalon-sur-Saône et la transversale permettant la communication entre l'est et le centre par Beaune, Autun et Decize[13]. Le premier comte palatin est Thierry Ier cité parmi les fidèles du roi Charlemagne en 775. Il comprenait une partie du département de l'Allier avec la ville de Moulins

- l'Auxerrois ou pagus Antissiodorensis se détache de l'autorité de Sens pour être érigée en civitas sous Dioclétien à la fin du IIIe siècle. Compris entre le Sénonais, le Tonnerrois et I'Avallonnais; ses points extrêmes étaient: Gien à l'ouest Toucy au centre nord, Venoy au nord-est, et la charité sur Loire au sud. Outre Auxerre, son territoire comprenait Seignelay, Coulangé et Vermanton[14]. Hermenold d'Auxerre cité en 771 comme compagnon de Charlemagne en est le premier comte[15].

- l’Auxois ou pagus Alesiensis. Territoire des Mandubiens la région d'Alésia semble dépendre sous le Haut-Empire de la civitas voisine des Lingons puis des Éduens. Le premier comte palatin en est Guerin de Provence[16], comte de Mâcon, de Mémontois, de Chalon, d'Autun et d'Auxois, marquis de Bourgogne et fils de Warin d'Auvergne. Le pagus était divisé en bailliage principal de Semur-en-Auxois et bailliages particuliers d'Avallon, d'Arnay-le-Duc et de Saulieu. Devenu comté d'Auxois il est réuni au duché de Bourgogne en 1082

- le Barrois ou pagus Barrensis qui couvre la région de Bar-sur-Aube est un des pagi du territoire des Lingons. Enclavé dans le royaume d'Austrasie jusqu'au IXe siècle il passe alors au duché de Mosellane. Puis l'affaiblissement des carolingiens permet aux comtes de Bar de rester indépendants de 958 à 1302. À cette date le comte de Bar, allié aux Anglais, est battu et fait prisonnier Philippe IV le Bel[17].

- le Bassigny ou pagus Bassiniacensis est sous la Gaule romaine une voie vers la Germanie contrôlée par les Lingons alliés à César. D'où la présence de castrums le long de l'importante voie Lyon-Trèves passant par Langres. Les vestiges des thermes d'Andilly-en-Bassigny témoignent de cette importance stratégique. Le premier comte palatin est Gosselin Ier (834 à 861), fils de Donat Ier, comte de Melun et Missus dominicus du Senonais. C'est un descendant direct de Charlemagne.

- le Beaunois ou pagus Belnensis[18] est déjà cité comme comté dans un capitulaire de Charles II le Chauve. Compris entre le bailliage de Nuits-Saint-Georges au nord, de Chalon-sur-Saône et de Montcenis au sud et ceux d'Arnay-le-Duc et d'Autun à l'ouest il fut ensuite acquis par Hugues IV de Bourgogne[19].

- le Bolenois ou pagus Boloniensis occupe le territoire d’Andarta, ancien vicus lingon ravagé lors des invasions. Outre Bologne, dont le nom serait associé à une vierge martyrisée sous Julien, il comptait Condes, Helnane (disparu), Marault, Meures, Ormoy-lès-Sexfontaines, Saint-Flavien (disparu)... Devenu comté, il passe aux comtes de Bassigny.

- le Brenois ou pagus Brionensis dont il est fait mention dès 837 - prend rapidement titre de Comté avec Brienne-le-Château comme place centrale. Le premier comte serait Engelbert Ier, qui vivait au Xe siècle, vassal des comtes de Champagne. Engelbert qui aurait été allié avec Hugues Capet, comte de Paris contre Louis IV roi des Francs[20] prend le titre de comte de Brienne en 968.

- le Chaunois ou pagus Cabillonensis borné par le Beaunois au nord, l'Autunois à l'ouest, le Mâconnais au sud et la Franche-Comté à l'est comprenait deux parties : sur la rive gauche de la Saône, la Bresse chalonnaise ou Bresse savoyarde et sur la rive droite le Chalonnais ou la Montagne autour de Chalon-sur-Saône [21]. Capitale du royaume des Burgondes, cette dernière garde son importance en revenant dans celui des Francs. Détruite par les Sarrasins en 732, elle rebâtie par Charlemagne un demi-siècle plus tard avant d’être à nouveau incendiée en 834 par Lothaire. Adalard en est le premier comte dès 763/765[22] suivi de Guerin de Provence. Un concile s'y tient en 886 pour tenter de réconcilier les princes Carolingiens.

- le Dijonnais ou pagus Divionensis[23]. Situé au croisement d’une voie romaine venant de Bibracte et d'Autun vers Gray et l'Alsace et d’une allant de l'Italie au bassin parisien, Dijon est fortifié dès le Bas-Empire par une enceinte protégeant une petite place forte de 10 hectares[24]. La cité se développe lorsque les évêques de Langres y établissent temporairement leur résidence après le sac de Langres par les Vandales entre 407 et 411 et y bâtissent des édifices religieux. Dijon est ensuite occupé par les Burgondes en 500 ou 501 puis les Arabes en 725 alors que les Normands y échouent en 887. C'est à cette époque qu'y apparaissent les premiers comtes robertiens : Aimar, Eliran, Raoul.

- le Duesmois ou pagus Duismensis[25] était borné, au nord par la Seine et le Brevon qui le séparaient du Lassois, à l'ouest par le pays de Tonnerre; à l'est par les sources de la Seine, de l'Ignon et des Tilles au-delà desquelles commençaient le Dijonnais et le pays de Mémont ; enfin, au midi, par le pagus Alesiensis. Dès l'époque carolingienne, Duesme est le centre d'un comté allant d'Ampilly-le-Sec à Poiseul-la-Ville. Une forteresse y est implantée au XIIe siècle au nord d'un éperon barré ainsi que le village et son église paroissiale qui semblent établis dans une seconde enceinte au sud du même éperon jusqu'au XVIIe siècle.

- le Langrois ou pagus Lingonicus est l'héritier de la civitas des Lingons qui donnent son nom à la cité principale. Très affecté par les invasions barbares il ne recouvre la prospérité qu'avec la renaissance carolingienne[26]. Un concile provincial se tient à Langres en 830 où l’évêque Albéric accueille Louis le débonnaire, fils de Charlemagne et son fils Lothaire. Malgré les raids des Normands de 888 à 894 le rayonnement de l'évêché en fait rapidement une puissance médiévale. Le duc Hugues III de Bourgogne donne le titre de comte de Langres à l’ évêque Manassès[27] et Louis VII le Jeune y ajoute la pairie. Philippe II Auguste confirme celle-ci en élèvant ses successeurs au titre de ducs. Dès le XIIe siècle le pagus devient un duché pairie dont les évêques sont à la fois ducs et pairs de la couronne de France[28].

- le Lassois ou pagus Laticensis limité au sud par le Duesmois s'étend à l’est et au nord de Châtillon jusqu'au-delà de Bar-sur-Seine. Territoire lingon, il ne semble apparaître qu'après la disparition de Vertillum et tire son nom de la cité disparue de Latiscum qui se développe au Haut Moyen Âge sur le Mont Lassois pour devenir une cité importante comme en témoignent la nécropole mérovingienne et les céramiquees retrouvés près du sommet[29] ainsi que des monnaies frappées au nom de la cité[30]. Au IXe siècle le comte palatin Girart de Roussillon[31] en est le premier dignitaire. En 887 on retrouve mention d'une abbatiale Saint-Marcel et d'un castrum sur le mont. Ruinée par une remontée de la Seine des Vikings la cité est abandonnée au Xe siècle au profit de Châtillon qui devient capitale de la région.

- le Mâconnais ou pagus Matisconensis est sous les Romains un centre important de commerce et de fabrication d’instruments de guerre. Sous les carolingiens ses comtes rendent leurs domaines héréditaires et arrivent par alliances à la couronne ducale. Le roi Robert dut disputer par les armes les deux Bourgognes et le comté de Nevers à un descendant du premier comte palatin de Bourgogne Otton-Guillaume[32]. À partir du IXe siècle le comté partage le Mâconnais avec l'abbaye de Cluny. Vendu en 1239 à Louis IX (Saint Louis), il est recédé par Charles VII en 1435 au duc Philippe le Bon avant que Louis XI le réunisse définitivement à la couronne[33].

- le Mémontois ou pagus Mesmontensis est centré sur les communes actuelles de Mâlain et de Sombernon. Situé à la frontière méridionale entre Lingons et Éduens et reliant la Seine au Rhône par l’Ouche alors navigable, la première, fondée comme Mediolanum en 70 av. J.-C, est une cité gallo-romaine qui prospère ensuite pendant tout le Haut-Moyen Âge. À la période carolingienne elle dépend de Warin III qui y établit une forteresse sur un éperon rocheux.

- le Nivernais ou pagus Nivernensis est connu comme comté dès la fin du IXe siècle. Maurice Chaume estime qu’après le VIIe siècle, probablement vers l’an mil, il lui fut ajouté de vastes territoires pris à l’Autunois. Il échut successivement aux maisons de Nevers, Flandre, Bourgogne et Clèves en 1491[34].

- l'Oscheret ou pagus Oscariensis regroupait, bien qu’il semble encore difficile d’en fixer les limites exactes[35], l’ancien diocèse de Losne et la partie méridionale de celui de Langres au sud d’Orgeux et d’Arc-sur-Tille[36],[37]. Le premier comte palatin en serait Amédée d'Oscheret. Sous le royaume de Bourgogne, l'Oscheret est une centana de l’Atuyer. Il est ensuite identifié comme un pagus autonome avec Saint-Jean-de-Losne pour lieu de résidence des comtes[38]. L'archidiaconé d'Oscheret est alors attaché au diocèse de Chalon-sur-Saône alors que le reste du pays dijonnais relève de celui de Langres.

- Le Senonais ou pagus Senonensis est le territoire central des Sénons. Les archevêques en furent les premiers magistrats, le premier comte étant Eccard Ier, également comte d'Autun[39]. En 837 Louis le Pieux détache le Sénonais de la Bourgogne pour le donner à son fils naturel, Mainer; puis en 837 il l’incorpore à l’Ile-de-France pour son fils préféré, Charles II le Chauve. En 876, à la demande de ce dernier, le Pape Jean VIII accorde le titre de primat des Gaules aux archevêques de Sens[40].

- le Tonnerrois ou pagus Tornodurum relève initialement de la Civitas des Lingons. Les premiers comtes connus sont l'archevêque de Sens, Guerri, et son neveu, Ebbon, au VIIIe siècle, puis les évêques de Langres et leurs neveux, du IXe siècle au XIe siècle. Dès le IXe siècle, les moines des abbayes Saint-Michel de Tonnerre et Notre-Dame de Quincy y développent la culture de la vigne dont il ne reste plus aujourd'hui que 250 hectares[41].

- le Troiesin ou pagus Tricassium est le territoire des Tricasses avec Augustobona pour capitale avant les mérovingiens et cette division administrative persiste jusqu’à la féodalité[42]. C'est sur ce territoire dont le peuplement remonte au Hallstatt comme en témoigne la découverte récente du complexe de Lavau que se déroule la bataille des champs Catalauniques (451). Puis de 511 à 629 il échoit alternativement de l'Austrasie à la Bourgogne[43]. En 820, Aleran devient le premier comte palatin de Troyes. Son successeur Eudes Ier est destitué en 858 pour s'être révolté. C'est lors du premier concile de Troyes en 878 que Louis le Bègue reçoit la couronne impériale des mains du pape Jean VIII[44]. En 889, les Normands pillent la contrée et réduisent la ville en cendres[45].

Les partages de la Francie à la fin du IXe siècle

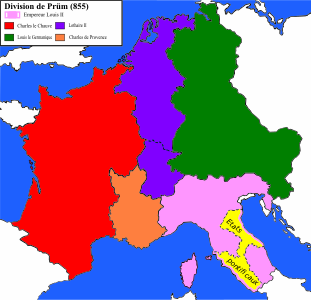

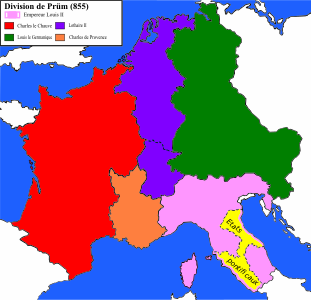

Après le décès de Lothaire le à Prüm[46] et le premier partage de son royaume la Bourgogne se trouve redivisée trois fois en quatre décennies.

-

Traité de Verdun (843).

Traité de Verdun (843). -

Traité de Prüm (855).

Traité de Prüm (855). -

Traité de Meerssen (870).

Traité de Meerssen (870). -

Traité de Ribemont (880).

Traité de Ribemont (880).

Les partages de la Bourgogne

-

Le duché de Bourgogne (en marron) dans la Bourgogne du Xe siècle

Le duché de Bourgogne (en marron) dans la Bourgogne du Xe siècle -

Le duché (en vert) dans la Bourgogne du XIe siècle.

Le duché (en vert) dans la Bourgogne du XIe siècle.

Références

- ↑ Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appellé dictionnaire Trévoux, Giffart, (lire en ligne)

- ↑ Bob Putigny, L'épopée de Bourgogne: Une marche vers l'Europe, FeniXX, (ISBN 978-2-221-22282-9, lire en ligne)

- ↑ Jan Dhondt, Etudes sur la naissance des Principautés territoriales en France: (IXe-Xe siècles), Editions des Régionalismes, (ISBN 978-2-8240-5284-7, lire en ligne)

- ↑ Statistique générale de la France, (lire en ligne)

- ↑ Gabriel Daniel, Histoire de France: depuis l'etablissement de la monarchie françoise dan les Gaules, dediée au Roy, Chez Joseph Derbaix, (lire en ligne)

- ↑ François Le Maire, Histoire et antiquités de la ville et duché d'Orléans... par M. François Le Maire, (lire en ligne)

- ↑ Jean Eugène Bimbenet, Histoire de la ville d'Orléans, H. Herluison, (lire en ligne)

- ↑ Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, Bulletin des sciences, physiques, médicales et d'agriculture d'Orléans, (lire en ligne)

- ↑ Joseph Calmette, Les Grands Ducs de Bourgogne, Albin Michel, coll. « Club des librairies de France », , 396 p., p. 15En raison de sa date de publication, cet ouvrage ne dispose pas d'isbnson demi-frère Childebrand devient gouverneur de la Bourgogne franque..

- ↑ Régine Le Jan, LA ROYAUTÉ ET LES ÉLITES DANS L’EUROPE CAROLINGIENNE (DU DÉBUT DU IXE AUX ENVIRONS DE 920), Lille, Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, , 530 p., p. 383

- ↑ « La Bourgogne », sur Lumiere-du-moyen-age (consulté le )

- ↑ Ferdinand Lot, La Gaule, fondements ethniques, sociaux et politiques de la nation française, Fayard, Paris, 1947.

- ↑ E. Thévenot, Les voies romaines de la cité des Éduens, 1969, Bruxelles, coll. Latomus, p. 98

- ↑ « L'Auxerrois » (consulté le )

- ↑ Geste des évêques d'Auxerre. Cité dans La Puisaye et le Gâtinais, Ambroise Challe, Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 1872.

- ↑ « Guérin, comte de Bourgogne » (consulté le )

- ↑ « Le Barrois » (consulté le )

- ↑ Carte du Pagus Belnensis dans CBMA

- ↑ « Le Beaunois » (consulté le )

- ↑ Dana Celest Asmoui Ismail, History of the Counts of Brienne (950 – 1210), 2013.

- ↑ « Le Chalonnais » (consulté le )

- ↑ Didier F. ISEL, Prosopographie des personnages mentionnés dans les textes pour l'époque de Pépin le Bref et de son frère Carloman (741 – 768), 2009, Lire en ligne

- ↑ Carte du Pagus Divionensis dans CBMA.

- ↑ Gérard Coulon, Les Gallo-Romains : vivre, travailler, croire, se distraire - 54 av. J.-C.-486 ap. J.-C., Paris, Errance, 2006. Collection Hespérides, (ISBN 2-87772-331-3), p. 21.

- ↑ Carte du Pagus Duismensis dans CBMA.

- ↑ Auguste Eckel Charles Le Simple Slatkine

- ↑ Les évêques de Langres comtes, puis ducs et pairs, dans Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres, 1901, p. 22-30 (lire en ligne)

- ↑ Armes des évêques-ducs de Langres

- ↑ Bruno Chaume 2011, p. 725-731

- ↑ « Description générale et particulière du duché de Bourgogne » (consulté le )

- ↑ Gustave Lapérouse 2012, p. 77/113

- ↑ « Histoire du département de Saône-et-Loire » (consulté le )

- ↑ « Le journal de nos aïeux », sur cgsl.fr (consulté le )

- ↑ « Le Nivernais », sur c (consulté le )

- ↑ Marilier, Histoire de l'Église en Bourgogne, Les Éditions du Bien Public, p. 125

- ↑ Maurice Chaume 1925, p. 20-26.

- ↑ Carte du Pagus Oscariensis dans CBMA

- ↑ Assises de Dagobert Ier en 629)

- ↑ Larcher 1976 (1845), p. 46.

- ↑ « Le pagus du Senonais », sur c (consulté le )

- ↑ Site de l'office de tourisme de Tonnerre.

- ↑ « Le département de l'Aube » (consulté le )

- ↑ Isabelle Crété-Protin, Église et vie chrétienne dans le diocèse de Troyes du IVe au IXe siècle, Villeneuve-d'Ascq, Presses Univ, , 466 p. (ISBN 2-85939-753-1, lire en ligne).

- ↑ Isabelle Crété-Protin, Église et vie chrétienne dans le diocèse de Troyes du IVe au IXe siècle, Presses Univ. Septentrion, , 446 p. (ISBN 2-85939-753-1, lire en ligne), p. 282.

- ↑ Crété-Protin 2002, p. 330

- ↑ Généalogie de Lothaire Ier sur le site de la Fondation pour la généalogie médiévale.

Bibliographie

- Henri d'Arbois de Jubainville, Note sur les deux Barrois, sur le pays de Laçois et sur l'ancien Bassigny, Paris, Bibliothèque de l'École des chartes, .

- Bruno Chaume, Le complexe aristocratique de Vix. Nouvelles recherches sur l’habitat, le système de fortification et l’environnement du mont Lassois, avec Claude Mordant, Dijon, Presses universitaires de Dijon, , 867 p. (ISBN 978-2-915611-47-2, BNF 42464799).

- Maurice Chaume, Les Origines du duché de Bourgogne, Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres,

- Isabelle Crété-Protin, Église et vie chrétienne dans le diocèse de Troyes du IVe au IXe siècle, Villeneuve-d'Ascq, Presses Univ, , 466 p. (ISBN 2-85939-753-1, lire en ligne).

- Gustave Lapérouse, L’histoire de Châtillon, Nabu Press, (ISBN 978-1-274-15809-3 et 1-274-15809-5) Lire en ligne : V.O. 1837.

- Charles Larcher de Lavernade, Histoire de la ville de Sens, Culture et civilisation, (1re éd. 1845)

- Jean Marilier, Histoire de l'Église en Bourgogne, Dijon, Les Éditions du Bien Public, , 205 p. (ISBN 2-905441-36-4)

- Ernest Petit, Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne avec des documents inédits et des pièces justificatives, t. II, Paris, Lechevalier, , « Généalogie des premiers comtes de Tonnerre, documents inédits du Xe siècle pour servir à l'histoire...et des comtes inconnus jusqu'ici de Bar-sur-Seine », p. 419-442, lire en ligne sur Gallica

Portail du haut Moyen Âge

Portail du haut Moyen Âge  Portail de la Bourgogne

Portail de la Bourgogne  Portail de la Haute-Saône

Portail de la Haute-Saône  Portail de l’Aube

Portail de l’Aube  Portail de la Haute-Marne

Portail de la Haute-Marne  Portail de l’Allier et du Bourbonnais

Portail de l’Allier et du Bourbonnais  Portail du Loiret

Portail du Loiret