Pierre Du Ryer

Pour les articles homonymes, voir Ryer.

| Fauteuil 9 de l'Académie française | |

|---|---|

| - | |

Nicolas Faret |

| Naissance |  Paris  |

|---|---|

| Décès |  Paris  |

| Activités | Dramaturge, historien, écrivain, traducteur  |

| Membre de |

|---|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Pierre Du Ryer né en 1605 à Paris où il est mort le , est un historiographe, traducteur, écrivain et auteur dramatique français.

Biographie

Fils du poète Isaac Du Ryer, qui publia des pastorales et autres pièces dans le goût du temps, Du Ryer acheta d’abord une charge de secrétaire du roi, qu’il vendit, devint ensuite secrétaire de César de Vendôme, duc de Vendôme, qu'il ne suivit pas en Angleterre lorsqu'il fut forcé de s'exiler après une nouvelle conspiration contre Richelieu. Il obtint une charge d'historiographe de France, peu lucrative. L’état de gêne dans lequel il se trouva continuellement l’obligea à travailler à bas prix pour des libraires qui, selon Baillet, payaient les traductions un écu la feuille ; les grands vers, quatre francs le cent ; les petits, quarante sols. Il ne paraît pas avoir fait des vers pour eux, puisqu’on n’en connaît pas de lui en dehors de son théâtre ; mais il leur livra de nombreuses traductions.

Il se fit connaître dès 1628 comme « poète dramatique », enchaînant des tragi-comédies romanesques et échevelées qui le placèrent immédiatement sur un pied d'égalité avec les Corneille, Mairet, Rotrou et Scudéry, son Cléomédon (1635) pouvant être considéré comme l'un des fleurons du genre. Comme tous les auteurs de cette génération, il se tourna ensuite vers la tragédie régulière, donnant l'un de ses chefs-d'œuvre, Alcionée, la même année que Le Cid (1637; publ. 1639). Il alterna ensuite tragédies à sujet historique (Lucrèce, Scévole, créée par la première troupe de Molière, l'Illustre Théâtre, en 1644, Thémistocle) et tragédies à sujet biblique (Saul en 1642 et Esther en 1643), avant de se tourner vers des sujets librement inspirés de l'orient antique renouant ainsi avec le genre de la tragi-comédie (Nitocris en 1650 et Dynamis en 1653).

Candidat à l’Académie française en même temps que Pierre Corneille, il y fut admis avant lui le , sous le prétexte officiel que Corneille ne résidait pas à Paris. Il a occupé le neuvième fauteuil, entre Nicolas Faret et César d'Estrées.

On a de lui une vingtaine de pièces de théâtre, des tragédies pour la plupart, comme Scévole, 1647, Lucrèce (1637), Saul (1642), Esther (1644), Thémistocle (1648) et les tragi-comédies intitulées : Argenis et Poliarque, première journée (1630), Argenis, seconde journée (1631), Lysandre et Caliste (1632), Alcimédon (1634), Cléomédon (1635), Clarigène (1638), Nitocris (1650), Dynamis (1653), Anaxandre (1655). Il est aussi l’auteur des Vendanges de Suresne, comédie (1636), de Bérénice, tragédie en prose (1645) et d’Amaryllis, pastorale (1651).

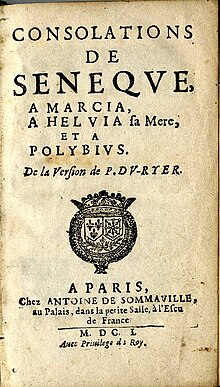

De ses traductions, la plus estimée est celle de Cicéron, qui est originale et presque complète. Pour les autres, il ne se donna pas la peine de recourir aux originaux, et se contenta d’arranger à sa guise de vieilles traductions ; il traita ainsi Hérodote (Paris, 1645, in-fol.), Tite-Live (1653, 2 vol. in-fol.), Polybe (1655, in-fol.), Ovide (1660, in-fol.), Sénèque (Consolations, 1650)(1667, 14 vol.in-l2), Quinte-Curce, etc.

Annexes

Bibliographie

Édition de référence

- Théâtre complet (Directrice d'ensemble: H. Baby), Paris, Classiques Garnier, 2018 - 2023

- Arétaphile, Clitophon, Argénis et Poliarque ou Théocrine, L’Argénis, Amarillis (Éd. H. Baby, S. Berrégard, S. Blondet, J.-Y. Vialleton), 2018.

- Lisandre et Caliste, Alcimédon, Cléomédon, Clarigène, Les Vendanges de Suresnes (Éd. H. Baby, C. Dumas, P. Gethner, S. Berrégard), 2020.

- Lucrèce, Alcionée, Saül, Esther, Scévole, Thémistocle (Éd. H. Baby, F. de Caigny, S. Garnier, P. Gethner, C. Labrune), 2022.

- Bérénice, Nitocris, Dynamis, Anaxandre (Éd. C. Fournial, S. Garnier, C. Labrune, F. Sprogis), 2023.

Sources

- Jean-Pierre Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres, chez Briasson, Paris, 1733, tome 22, p. 342-350 (lire en ligne)

- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, 1876, p. 684

Liens externes

- Ressource relative à la littérature

:

: - Académie française (membres)

- Ressource relative aux beaux-arts

:

: - British Museum

- Ressource relative au spectacle

:

: - César

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes

:

: - Deutsche Biographie

- Store norske leksikon

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- BnF (données)

- IdRef

- LCCN

- GND

- Italie

- Belgique

- Pays-Bas

- Pologne

- Israël

- NUKAT

- Suède

- Vatican

- Australie

- Norvège

- Croatie

- Tchéquie

- WorldCat

- Théâtre classique : consulter douze de ses pièces en mode texte, rechercher des occurrences et obtenir des statistiques

| ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Précédé par | Suivi par | |||||

|

|

| ||||

Portail de la littérature française

Portail de la littérature française  Portail du théâtre

Portail du théâtre  Portail de la France du Grand Siècle

Portail de la France du Grand Siècle  Portail de l’Académie française

Portail de l’Académie française