ネブカドネザル4世

| ネブカドネザル4世 | |

|---|---|

| バビロンの王(英語版) | |

| |

バビロンの王(英語版) | |

| 在位期間 前521年8月25日-11月27日) | |

| 先代 | ダーラヤワウ1世(ダレイオス1世) (ハカーマニシュ朝) |

| 次代 | ダーラヤワウ1世 (ハカーマニシュ朝) |

| 死亡 | 前521年11/12月 バビロン |

| 父親 | ハルディタ(Haldita) (実父) ナボニドゥス(ナボナイタ) (主張) |

| 信仰 | 古代メソポタミアの宗教(英語版) |

| テンプレートを表示 | |

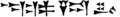

ネブカドネザル4世(Nebuchadnezzar IV / Nebuchadrezzar IV[3]、バビロニア語楔形文字表記: / Nabû-kudurri-uṣur[4]、「ナブー神よ、我が後継者を守り給え[5]」、古代ペルシア語:ナブクドゥラチャラ / Nabukudracara[6][2])は前521年にバビロン市で権力を握りバビロンの王(英語版)となってハカーマニシュ朝(ペルシア)に対する反乱を指導したウラルトゥ人(アルメニア(英語版))の貴族。本名であるアラハ(Arakha[2][3]、古代ペルシア語:Arxa[2])という名前でも知られている。彼の反乱はネブカドネザル3世(英語版)による反乱の失敗から数か月足らずで始まり、アラハはネブカドネザル3世と同様に独立したバビロン最後の王ナボニドゥスの息子ネブカドネザル(歴史学では4世と呼ばれる)であると主張した。

/ Nabû-kudurri-uṣur[4]、「ナブー神よ、我が後継者を守り給え[5]」、古代ペルシア語:ナブクドゥラチャラ / Nabukudracara[6][2])は前521年にバビロン市で権力を握りバビロンの王(英語版)となってハカーマニシュ朝(ペルシア)に対する反乱を指導したウラルトゥ人(アルメニア(英語版))の貴族。本名であるアラハ(Arakha[2][3]、古代ペルシア語:Arxa[2])という名前でも知られている。彼の反乱はネブカドネザル3世(英語版)による反乱の失敗から数か月足らずで始まり、アラハはネブカドネザル3世と同様に独立したバビロン最後の王ナボニドゥスの息子ネブカドネザル(歴史学では4世と呼ばれる)であると主張した。

ネブカドネザル4世の支配を確認できる粘土板文書の大半はバビロン自体から見つかったものであるが、ウルクやボルシッパのような別の都市でも彼に言及する更なる文書が発見されており、バビロニアの中部・南部の大部分において王として認められていた可能性がある。シッパルのような北部の都市ではネブカドネザル4世の短命の治世を通じてハカーマニシュ朝の統治が継続していた。前521年11月27日、ハカーマニシュ朝の将軍ウィンダファルナフ(英語版)(インタプレネス)によるバビロン包囲によって、バビロンはハカーマニシュ朝によって再占領され、ネブカドネザル4世とその与党は処刑された。

地政学的背景

メソポタミアの住民自身による最後のメソポタミアの大帝国であり[7]、そしてバビロニアの歴史における最後の、そして最大の繁栄の時代を築いた新バビロニアは、ハカーマニシュ朝(アケメネス朝、ペルシア帝国とも)の王クル2世(キュロス2世)による前539年のバビロン征服(英語版)によって終焉を迎えた。この征服の後、バビロンは独立した王国として再び勃興することはなく、まして大帝国となることもなかった。バビロンはその名声と古の歴史によって重要な地でありつづけ、さらには巨大な人口と都市壁を持ち、何世紀にもわたり現地の信仰の中心として機能していた[8]。バビロンは(パサルガダエ、エクバタナ、スーサと共に)ハカーマニシュ朝の首都の1つとなり、単なる地方都市に降格されなかったために重要性を維持し続けたが[9]、ハカーマニシュ朝の征服によって現地のバビロニア文化に同化せず、メソポタミアの外側に自身のさらなる政治的中心を維持する支配階級が登場した。この新たな支配者たちは自らの支配を継続する上でバビロンの重要性に依存していなかったため、バビロンの名声は否応なく衰えた[9]。

ハカーマニシュ朝の王たちは「バビロンの王ならびに全土の王(šar mātāti)[訳語疑問点]」という称号の使用によってバビロンの重要性を強調し続けていたが[10]、バビロニア人たちは時と共にハカーマニシュ朝の支配に対する怒りを強めていった。ペルシア人が外国人であったことは恐らくこの敵意とほとんど関係がなかった。バビロニアの王たちに課せられていた伝統的な義務と責任[注釈 2]を果たす上では、彼らが民族的・文化的にバビロニア人である必要はなかった。過去において多くの外国人の支配者たちがバビロニア人の支持を得ており、多くの現地人の王たちがバビロニア人の軽蔑を買っていた[11]。王の出自よりも彼らが確立されたバビロニアの王室の伝統に沿って王の義務を果たしたかどうかがより重要であった[12]。ハカーマニシュ朝の王たちは帝国の各地に首都を持ち、バビロンの伝統的儀式に参加することは滅多になく(これらの儀式は基本的に王の参加を必要としたため、これは儀式が伝統的な形態で挙行されなかったことを意味する)、神殿の建設と都市神に対する奉納を通じたバビロンの信仰に対する伝統的義務を実行することもほとんどなかった。これらのことから、バビロニア人たちはハカーマニシュ朝の王たちが王の職務に失敗し、従ってバビロンの真の王として必要な神々の承認を得ていないと考えたのかもしれない[13]。

バビロンはハカーマニシュ朝の支配に対して数度にわたって反乱を起こした。最初の反乱は前522年のネブカドネザル3世(英語版)の反乱である。彼は元々はニディントゥ・ベール(Nidintu-Bēl、古代ペルシア語:ナディンタバイラ)という名前であり、ハカーマニシュ朝の征服以前におけるバビロン最後の王ナボニドゥスの息子を称した[14]。前520年代の後半はハカーマニシュ朝にとって動乱の時代であり、多数の地域が新たに即位したダーラヤワウ1世(ダレイオス1世)に対して反乱を起こしていた。

この動乱はダーラヤワウ1世の即位に伴うもので、ダーラヤワウ1世はハカーマニシュ朝の王となったバルディヤ(カンブジヤ2世〈カンビュセス2世〉の弟、ヘロドトスによればスメルディスという名で、カンブジヤ2世によって警戒され殺害されたという)はガウマータ(ヘロドトスによればこの人物もスメルディスという名前であった)というバルディヤ本人に瓜二つの人物がなりすました偽物であり、彼は僭称者だと主張しこれを排除したと彼自身が作らせたベヒストゥン碑文で主張している。これによく似た記録は古代ギリシアの歴史家ヘロドトスも伝えている。しかし、多くの場合ダーラヤワウ1世のこの主張は単なるプロパガンダに過ぎず、打倒されたバルディヤは偽物ではなく本物であり、ダーラヤワウ1世の方が王位を簒奪した側であり、それを正当化するために偽バルディヤによる簒奪の物語が作られたと考えられている[15][16][17][18][注釈 3]。

この経緯も相まってダーラヤワウ1世は即位後、帝国全土で発生した反乱の鎮圧に奔走しなくてはならなかった[19]。この間の事情もベヒストゥン碑文に詳述されている。ただし、ネブカドネザル3世のものを含めたこれらの反乱の多くは元々はダーラヤワウ1世に対してではなく、即位直後のバルディヤに対するものであったとする見解もある[17]。これはダーラヤワウ1世による簒奪を契機として蜂起したと考えるには各反乱者にその準備をする時間的余裕が乏しいと見られること[17]、またバビロンで発見されたバルディヤ王に言及する文書の中で、知られている限り最後の日付を持つものは前522年9月20日付なのに対し、ネブカドネザル3世に言及する最も早い日付の文書はシッパル市から発見された前522年10月3日付であり、また彼の本名ニディントゥ・ベールに言及する最初のバビロンの文書は10月6日付であることによる[20]。さらにオランダの学者ウィレム・フォーグルサン(Willem Vogelsang)はバルディヤが殺害されてからシッパル市でネブカドネザル3世の支配が確認されるまでの期間が4日しかないことを指摘し、当時の通信事情も考慮すればネブカドネザル3世の反乱はバルディヤの存命中から発生しており、ダーラヤワウ1世の時代まで継続していたものである可能性があるという見解を出している[21]。

経緯はどうあれ、前522年12月13日にペルシア軍のティグリス川渡河の阻止に失敗した後、ネブカドネザル3世に率いられたバビロニア人たちはユーフラテス川沿いのザザナ(英語版)近郊でダーラヤワウ1世との戦いで決定的な敗北を被り、その後バビロンは再占領されネブカドネザル3世は処刑された[22]。

ハカーマニシュ朝に対する反乱

前522年12月にネブカドネザル3世が敗れた後、ダーラヤワウ1世はしばらくバビロンに滞在し統治を安定させた[23]。そして少なくとも12月22日以降バビロンの王として認められ[24]、メディアとペルシアに出発する[25]前521年7月までバビロンに残った[23]。ダーラヤワウ1世が去って僅か2ヶ月後[23]、ネブカドネザル3世の敗北から1年も経たない[26]前521年8月25日に、彼が不在のバビロンで再び彼に対する反乱が発生した[27]。この反乱の指導者がアラハであった。彼はハルディタ(Haldita)という人物の息子であり[25][27]、彼自身もバビロニアの出身ではなくウラルトゥ(アルメニア(英語版)[25])の人であった[26]。彼の父の名前ハルディタは古代ウラルトゥ王国の主神の1柱、ハルディ神に関係するものであった[25]。ハカーマニシュ朝の記録ではアラハはドゥバーラ(Dubala)という地方(ダフユ)から来たアルミニヤ(アルメニア)人であると説明されている[23]。

以前のネブカドネザル3世のようにアラハもナボニドゥスの息子であると主張し、同じようにネブカドネザルという名前を名乗った[27]。ネブカドネザル4世は自身のハカーマニシュ朝に対する反乱をネブカドネザル3世の反乱と連結させるべく前任者と同じ王名を採用し、自分のアルメニアの出自を重要視しなかった。文書においては彼が継承した年ではなく、ネブカドネザル3世の即位年が用いられ、ネブカドネザル4世の反乱が以前のバビロニアの反乱の継続であることが伝えられた[26]。これはバビロニアの神官たちによって図られたものであるかもしれず、その意図はネブカドネザル4世とネブカドネザル3世を同一人物として描き出すことであったかもしれない。さもなければ神官たちは1年足らず前に誤って僭称者を支持したと非難された可能性がある。2人のネブカドネザルの治世を統合することはまた、連続する2つの年が両方とも「ネブカドネザルが即位した年」と呼ばれる状況を回避するという実用的な解決策であると考えられていたかもしれない[28]。

ダーラヤワウ1世のベヒストゥン碑文によれば、バビロニア人は速やかにネブカドネザル4世を支持した[29]。ネブカドネザル4世の治世に関係する楔形文字粘土板文書はほとんどがバビロン市自体から見つかっており、ダーラヤワウ1世の支配を認めていたシッパルのような他のいくつかのメソポタミアの都市からも同時代の粘土板文書が見つかっている。アメリカの歴史学者、アルバート・T・オルムステッド(英語版)は1938年にネブカドネザル4世の治世はバビロン市に限定されたものであったかもしれないという見解を出した[30]。同時代の記録はしかし、ネブカドネザル4世の反乱はバビロンへと広がる前にウルで始まったと記録しており[31]、また彼の治世の日付のある粘土板文書もボルシッパとウルクで発見された[32]。彼がバビロンの宗教当局にアピールするための努力として、ウルクとラルサの都市神の神像を保護するべくバビロンに集めることに成功したことから、他のメソポタミアの諸都市はある程度彼の権威を認めたように思われる[26]。ネブカドネザル4世がバビロニア中部および南部を支配したという見解はもっともらしいことと考えられる[32]。

ネブカドネザル4世の反乱はダーラヤワウ1世の弓持ち、ウィンダファルナフ(英語版)(インタプレネス)によって前521年11月27日に破られた[27]。ネブカドネザル4世が支配した領域がネブカドネザル3世のそれと比べて小さいことが、ダーラヤワウ1世が自らこれを討伐せず将軍を派遣すれば十分であると考えた理由であろう[30]。ウィンダファルナフによる占領の直後、ネブカドネザル4世はダーラヤワウ1世の命令により殺害された[30]。ネブカドネザル4世が磔にされた[27]、あるいは串刺しにされた[31]というそれぞれ矛盾する記録がある。ネブカドネザル4世を支持したバビロニアの貴族たちは彼と共に処刑された。ペルシアの記録によればその人数は2,497人に上った[31]。

遺産

古代ギリシアの歴史家ヘロドトスはダーラヤワウ1世による長期化したバビロン包囲が将軍ゾピュロス(英語版)の自傷行為による計略で解決され、市門と城壁が報復として破壊されたと報告している。ヘロドトスの記録おける編年と歴史の説明は、ダーラヤワウ1世に対する2度の反乱の経過いずれとも調和させることが不可能である(特に、バビロンの包囲が短期間であったこと、そして2度目の反乱においてはダーラヤワウ1世が現地にいなかったこと)。ダーラヤワウ1世が3,000人のバビロン市民を串刺しにしたというヘロドトスの記録は、ネブカドネザル4世とその支持者がたどった運命に言及したものかもしれない[31]。

注釈

- ^ この碑文は次の通りである。「これはアラハ。かれはいつわった。かれはこう宣言した『余はナブナイタ(ナボニドゥス)の子ナブクドゥラチャラ(ネブカドネザル)である。余はバービル(バビロン)の王である』と。」[1][2]

- ^ バビロニアの王たちには平和と安全を確立し、正義を守り、市民の権利を擁護し、不法な課税を控え、宗教的伝統を尊重し、信仰の慣習を維持することが期待されていた。バビロニアの王の習慣に十分に親しんでいるならばいかなる外国人でもバビロンの王となることができたが、恐らくは現地の神官と書記たちの支援を必要としたであろう[11]。

- ^ 日本の学者山本由美子は偽バルディヤを巡るダーラヤワウ1世の主張とヘロドトスの記録について次のように述べている。「このようにふたつの伝承(引用注、ベヒストゥン碑文とヘロドトスの『歴史』)はきわめてよく似ているが、それにもかかわらず事実とは到底考えられない。まずヘロドトスがいうような同一の名前をもって、姉妹をも騙せるほどそっくりな人間は、いたとすればその本人である可能性がきわめて高い。また父王の在世中に、皇太子の地位を確立し無事即位も果たしたカンビュセスが、相続人もないのに唯一の実弟を邪魔にする理由がない。王位にそれほど近いところにいたバルディヤが殺されて誰も知らないということがありえようか。娘もいてすでに成人していたと思われるのに、バルディヤにとりまきがいなかったとは考えられない。ヘロドトスはこの件に関してはダレイオスの主張を鵜呑みにした、つまりヘロドトスの情報源がダレイオスにきわめて近い人物だったのだろう[18]。」

出典

- ^ 訳文は伊藤 1974, p. 52に拠った。

- ^ a b c d Livius – Behistun, minor inscriptions.

- ^ a b LaSor 1986, p. 507.

- ^ Bertin 1891, p. 50.

- ^ Saggs 1998.

- ^ 伊藤 1974, p. 52

- ^ Hanish 2008, p. 32.

- ^ Nielsen 2015, p. 53.

- ^ a b Nielsen 2015, p. 54.

- ^ Dandamaev 1989, pp. 185–186.

- ^ a b Zaia 2019, pp. 3–4.

- ^ Zaia 2019, p. 7.

- ^ Zaia 2019, pp. 6–7.

- ^ Nielsen 2015, pp. 55–57.

- ^ 森谷 2016, pp. 55-56

- ^ 山本 1997, pp. 128-129

- ^ a b c Vogelsang 1998, p. 198.

- ^ a b 山本 1997, p. 129

- ^ 山本 1997, p. 133

- ^ Vogelsang 1998, p. 199.

- ^ Vogelsang 1998, p. 200.

- ^ Livius – Nidintu-Bêl.

- ^ a b c d Kuhrt 1988, p. 129.

- ^ Cameron 1941, p. 318.

- ^ a b c d Olmstead 1938, p. 402.

- ^ a b c d Nielsen 2015, p. 56.

- ^ a b c d e Livius – Arakha (Nebuchadnezzar IV).

- ^ Poebel 1939, p. 141.

- ^ Poebel 1939, p. 140.

- ^ a b c Olmstead 1938, p. 403.

- ^ a b c d Kuhrt 1988, p. 130.

- ^ a b Poebel 1939, p. 138.

参考文献

- Bertin, G. (1891). “Babylonian Chronology and History”. Transactions of the Royal Historical Society 5: 1–52. doi:10.2307/3678045. https://www.jstor.org/stable/3678045.

- Cameron, George G. (1941). “Darius and Xerxes in Babylonia”. The American Journal of Semitic Languages and Literatures 58 (3): 314–325. doi:10.1086/370613. https://www.jstor.org/stable/529019?seq=1.

- Dandamaev, Muhammad A. (1989). A Political History of the Achaemenid Empire. BRILL. ISBN 978-9004091726. https://books.google.com/?id=ms30qA6nyMsC&pg=PA185&lpg=PA184&vq=shamash-eriba&dq=dandamaev#v=onepage

- Hanish, Shak (2008). “The Chaldean Assyrian Syriac people of Iraq: an ethnic identity problem”. Digest of Middle East Studies 17 (1): 32–47. doi:10.1111/j.1949-3606.2008.tb00145.x. https://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA240186433&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=10604367&p=AONE&sw=w.

- Kuhrt, Amélie (1988). “Babylonia from Cyrus to Xerxes”. In Boardman, John. The Cambridge Ancient History: IV: Persia, Greece and the Western Mediterranean c. 525–479 BC (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN 0-521-22804-2. https://books.google.se/books?id=nNDpPqeDjo0C&pg=PA129&lpg=PA129&dq=%22Nebuchadrezzar+IV%22+Arakha&source=bl&ots=ToLD_VEGCi&sig=ACfU3U2RYw12n8Eh5zOZPvTTXibD4dHlqA&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiQ7oCXiJTrAhWvxIsKHZPMCVoQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=%22Nebuchadrezzar%20IV%22%20Arakha&f=false

- LaSor, William Sanford (1986). “Nebuchadrezzar”. In Bromiley, Geoffrey W.. The International Standard Bible Encyclopedia: Volume Three: K–P. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN 0-8028-3783-2. https://books.google.se/books?id=Zkla5Gl_66oC&pg=PA507&lpg=PA507&dq=%22Nebuchadrezzar+IV%22+Arakha&source=bl&ots=o4coGTUdB4&sig=ACfU3U1mCuuSz6iaEELzsluLk8uGk2HnyA&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiQ7oCXiJTrAhWvxIsKHZPMCVoQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%22Nebuchadrezzar%20IV%22%20Arakha&f=false

- Nielsen, John P. (2015). ““I Overwhelmed the King of Elam”: Remembering Nebuchadnezzar I in Persian Babylonia”. In Silverman, Jason M.. Political Memory in and After the Persian Empire. SBL Press. ISBN 978-0884140894

- Olmstead, A. T. (1938). “Darius and His Behistun Inscription”. The American Journal of Semitic Languages and Literatures 55 (4): 392–416. doi:10.1086/amerjsemilanglit.55.4.3088120. https://www.jstor.org/stable/3088120?seq=1.

- Poebel, Arno (1939). “The Duration of the Reign of Smerdis, the Magian, and the Reigns of Nebuchadnezzar III and Nebuchadnezzar IV”. The American Journal of Semitic Languages and Literatures 56 (2): 106–117. doi:10.1086/370532. https://www.jstor.org/stable/528928?seq=1.

- Vogelsang, Willem (1998). “Medes, Scythians and Persians. The Rise of Darius in a North-South Perspective”. Iranica Antiqua 33: 195–224. doi:10.2143/IA.33.0.519206. https://www.academia.edu/4379300/Medes_Scythians_and_Persians_The_Rise_of_Darius_in_a_North_South_Perspective.

- Zaia, Shana (2019). “Going Native: Šamaš-šuma-ukīn, Assyrian King of Babylon”. IRAQ 81: 247–268. doi:10.1017/irq.2019.1. https://www.academia.edu/39904169/Going_Native_%C5%A0ama%C5%A1-%C5%A1uma-uk%C4%ABn_Assyrian_King_of_Babylon.

- 伊藤義教『古代ペルシア』岩波書店、1974年1月。ISBN 978-4007301551。

- 山本由美子「4 アケメネス朝ペルシアの成立と発展」『オリエント世界の発展』中央公論社〈世界の歴史4〉、1997年7月。ISBN 978-4-12-403404-2。

- 森谷公俊「第四章 ダレイオス一世とアカイメネス朝の創出」『ユーラシア文明とシルクロード ペルシア帝国とアレクサンドロス大王』。

参考Webサイト

- “Behistun, minor inscriptions”. Livius (2004年). 2020年8月11日閲覧。

- Lendering, Jona (1998年). “Arakha (Nebuchadnezzar IV)”. Livius. 2020年8月11日閲覧。

- Lendering, Jona (2001年). “Nidintu-Bêl”. Livius. 2020年8月11日閲覧。

- Saggs, Henry W. F. (1998年). “Nebuchadnezzar II”. Encyclopaedia Britannica. 2020年2月27日閲覧。

|

|

|