御流神道

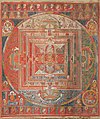

御流神道(ごりゅうしんとう)とは、法親王などに相承される法流の神道。両部神道が真言密教と密接に結びついて発達した。

概要

平安時代末期から鎌倉時代にかけて成立したと考えられ、様々な灌頂儀式とともに伝承され、室町時代には密教的儀礼に基づいた御流神道加行法則が成立し、江戸時代初期には八十通印信の印信形式を整え、御流神道口決と呼ばれる口決も成立した。だが、明治維新の神仏分離令によって解体させられたが、今日でも密教寺院にその印信・口決の名残を残している。

参考文献

- 櫛田良洪「御流神道」(『国史大辞典 6』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00506-7)

| |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 世界観 |

| ||||||||||

| 信仰 | |||||||||||

| 図像学 |

| ||||||||||